Tagebuch eines Gefangenen

„Mein Leben in der HafenCity“ von Jimmy F.

Was bisher geschah: Jimmy hat Stubenarrest. Seine Versuche, die Wohnung zu verlassen scheitern an der Totalüberwachung durch MaMa (Abk. für: Mach Mal die Tür auf). Sie will Jimmy die Gelegenheit geben, in Ruhe über sein Verhalten nachzudenken, um am Ende wieder ein besserer Kater zu werden. Während Jimmy, der sich in verschärfter Einzelhaft wähnt, eine Klageschrift an den europäischen Gerichtshof für Tierrechte verfasst, packt MaMa ihre Koffer…

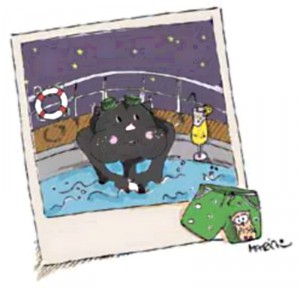

Oh! Jetzt habe ich wirklich Ärger. Soeben hat MaMa mit Bea telefoniert. Sie organisieren meine Haftzeit während MaMas Urlaub. Ich schnappe Wortfetzen auf „…es ist genug Futter da…“, „Ja, zusätzlich kommt noch jemand, der mit ihm spielt…“ und was mich sehr beunruhigt „Nein! Er darf auf keinen Fall raus…“ Ich beschließe, es mir nicht gefallen zu lassen. Auch wenn Bea sehr lieb ist und ich mit ihr sehr gut auskomme, werde ich mich nicht in Isolationshaft nehmen lassen. Kaum dass MaMa mit drei Koffern die Promenade hinunterrollt – wenn Sie wüsste wie albern das aussieht – und uns vom Schiff zuwinkt, schmuse ich mich an Bea, schnurre sie an und springe bevor sie blinzeln kann mit einem denkwürdigen Salto – wo bitte sind die Fotografen?- aus meinem Balkon im 4. Stock. Unten haben meine Freunde – Alfredo und Henry– ein Sprungtuch gespannt, oben weint Bea. „No Risk, no fun“ denke ich und sprinte Richtung Queen Mary 2 vorbei an der Passkontrolle und an einen verblüfften Security-Mann die Gangway hoch und…geschafft! Ich bin drin, de Luke schließt sich, alle sind beschäftigt und keiner entdeckt mich. Das Abenteuer geht los, wo sind hier die Mäuse? 13 Decks und unzählige Kabinengänge später liege ich erschöpft, hungrig und verzweifelt in einem Rettungsboot. Keine Maus weit und breit, die Notrationen kann ich wegen meiner fehlenden Daumen nicht öffnen und in das Restaurant kann ich auch nicht gehen, weil ich wegen meiner übereilten Flucht leider keine formelle Kleidung mitgenommen habe. Um meine Nerven zu beruhigen, ziehe ich meine Badehose an und setze mich in einen Whirlpool. Entspannt schaue ich auf den Sternenhimmel über mir und frage mich, wo denn die Fotografen sind, wenn man sie dann mal braucht. Am nächsten Tag finde ich neben meinem Versteck eine Bordzeitung mit dem Reiseprogramm. Die Rettung naht, heute ist Landgang und ich kann mir etwas Eiweiß besorgen bevor die Reise weitergeht. Das Fressen für die Menschen an Bord ist auf Dauer nichts für mich. Nachts träume ich, dass Kobolde mein Fell enger nähen, selbst das Joggen an Deck hilft mir nicht abzunehmen seitdem dort leckere Vögel zwischenlanden, die mir wie gebratene Tauben in den Mund fliegen. Irgendwie habe ich mir eine Reise auf der Queen Mary 2 etwas anders vorgestellt: eine Liege auf der Sonnenseite des Schiffes, ein Handtuch in das mein Monogramm gestickt ist, ein Butler, der mir den ganzen Tag Dosen öffnet und mir den Inhalt auf einem Silbertablett serviert und einmal am Tag der Besuch des Kapitäns, der den Kurs mit mir besprechen will sowie ein Fernsehteam, das mich auf Schritt und Tritt filmt. Am Ende blieben als Höhepunkt der Reise für mich nur der „Schwarz-Weiß-Ball“ und der „Maskenball“. Ich gewann den ersten Preis für die beste Kleidung, wurde fotografiert und habe meine letzten tausend Autogrammkarten verteilt. Ermüdet von soviel Wertschätzung schlief ich ein und wachte erst auf, als die HafenCity wieder durch das Guckloch meines Rettungsbootes zu sehen war. Jetzt aber schnell nach Hause. MaMa rollt mit ihren Koffern in die Wohnung, ich schnurre und strahle sie an…(JF)